藤本壮介が語る、建築の原点と未来:森のように、つながる建築へ(聞き手:本橋仁)

「藤本壮介の建築:原初・未来・森」会場にて、左から藤本壮介、本橋仁 撮影:灰咲光那(編集部)

世界が注目する建築家・藤本壮介。「Expo2025 大阪・関西万博」で会場デザインプロデューサーを務め、全長およそ2kmにおよぶ《大屋根リング》が大きな話題となった。「大阪・関西万博」が閉幕したいま、イタリア館で人気を博した古代ローマ時代の彫刻《ファルネーゼのアトラス》が大阪市立美術館で展示されるほか、「アフター万博」のイベントが話題を集めている。そうしたなかで、改めて藤本建築の全貌を知る機会として見逃せないのが、森美術館で11月9日まで開催中の「藤本壮介の建築:原初・未来・森」だ。

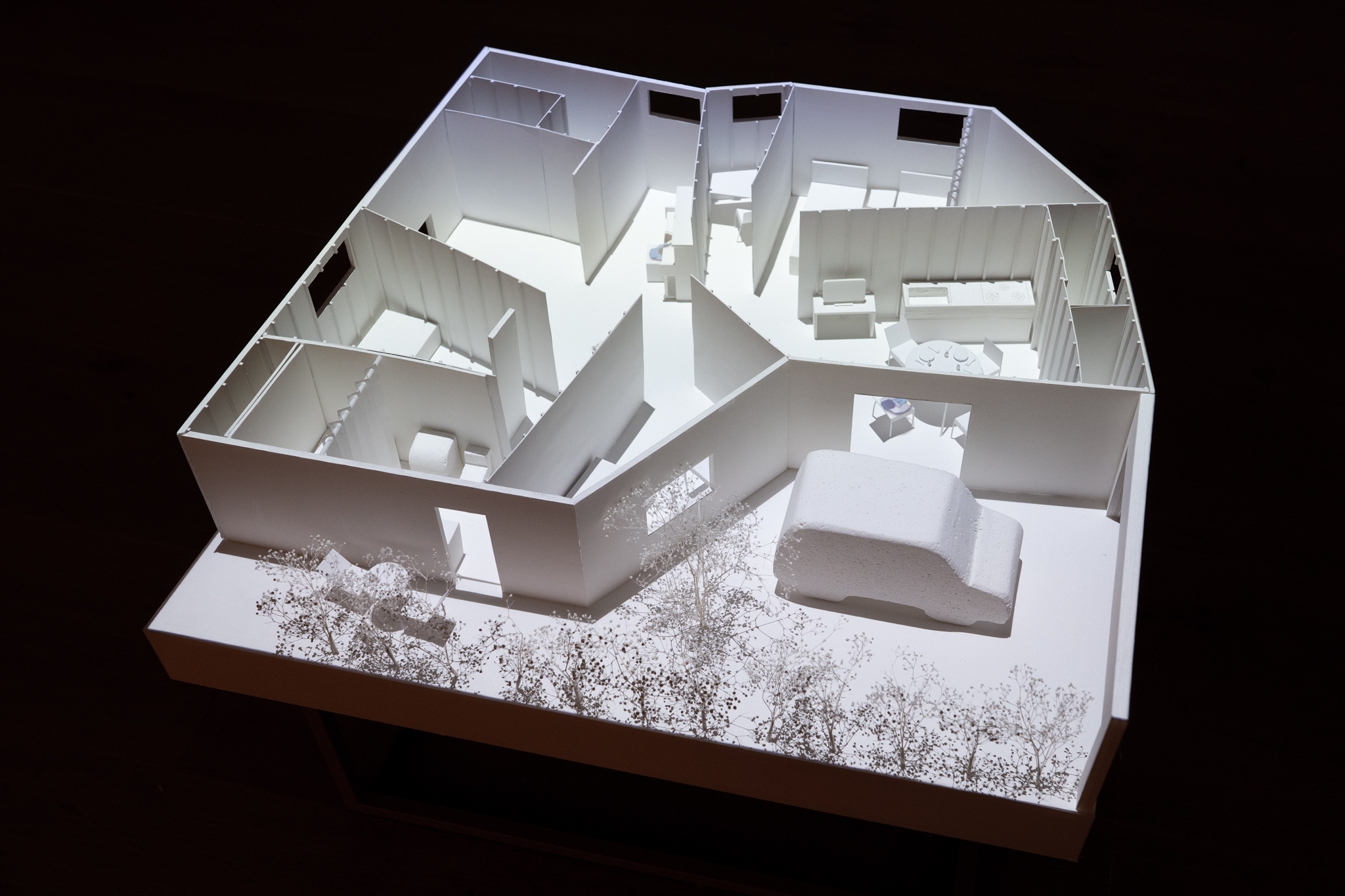

本展は、約30年のキャリアを網羅する初の大規模個展。初期作品から計画中のプロジェクトまで、模型や素材、アイデアの断片が「森」のように展示され、《大屋根リング》の5分の1スケールの部分模型も体験できる。

世界を舞台に活躍する藤本壮介だが、その思想的原点はどこにあるのか。本インタビューでは、聞き手に本橋仁(建築史家、金沢21世紀美術館レジストラー)を迎え、「森」というキーワードを手がかりに、藤本建築の本質に迫る。【Tokyo Art Beat】

精神医療施設という原点

──「森」という概念が今回の展覧会では貫かれています。このテーマのもとで初期作品から聞いていきたいのですが、《T-house》(2005、群馬)を含めて、藤本さんの初期作品では人と人との関係性に焦点があり、内観の扱いに比べて外観はあえて控えめに、むしろあえてデザインをせず投げ出されている印象すらあります。「森」というテーマのなかで、多様性を束ねるプラットフォームとして考えたとき、人間はアノニマスな存在として構想されているのでしょうか。それとも人間同士の関係性のなかに建築を見出そうとしているのでしょうか。

藤本壮介(以下、藤本):人と人の関係は、私のキャリアの最初期から一貫して考えてきたテーマです。1996年に父が経営する精神医療施設《聖台病院作業療法棟》(1996、北海道)を設計したことが、建築家としての原点でもあります。その後すぐに父の親友も医療施設を開業することになり、1990年代後半から2000年代前半にかけて、精神医療施設を手がけることが多くありました。

そこで直面した大きな課題は、もともと精神医療施設が刑務所の建築構造をモデルにしているということでした。真ん中に廊下があり、両側に部屋が並び、廊下の端に監視する人がいるという、管理する側からのみ見られる空間でした。

しかし入居している方々は個人の尊厳を持ち、それぞれのペースや生活スタイルを持っています。父や彼の親友は、この刑務所のような建築スタイルを根本から変えなければならないと考えていました。問題は、それをどう反転させるかでした。20〜40人ほどが生活する病棟で、どのように緩やかに関係を持ちながら共同体を作り、しかも共同体のなかに個人が埋没しないような場所を作れるのか。私たちはこの問いについて、何度も議論を重ねました。

──個人のあり方も尊重されながら、緩やかな関係性が持てる場所、それが「森」のイメージに近いということですね。藤本さんにとっての、森とはどのような場所だったのでしょうか。

藤本:私は北海道の田舎で育ち、裏山が森でした。子供の頃から森で遊んでいたので、森の概念は自分の中に深く根付いていたんです。設計を始めた頃、森の木々は一本一本が違っていて、バラバラに立っているように見えながら、じつはそれぞれが関係性を持ちながら存在していることに気づきました。また、木々で囲われた場には、開けているところもあれば狭いところもあり、人が入ってきたとき、比較的場を選べるような作りになっていますね。

振り返ると、最初の建築が住宅ではなく精神医療施設だったということは、私にとって重要でした。住宅はひとつの小さな宇宙ですが、精神医療施設はある種の社会です。「個」がとてつもなく重要でありながら、同時にそれらがつながり合う共同体も不可欠です。プライベートな場所と都市的な場所という、この両極端なものをどう合わせていくかが根源的なテーマとなりました。

── ただ、藤本さんの設計のスケールが大きくなって、使い手の人数も大きくなっていくと、個人のあり方まで意識を向けて設計をすることは難しくないでしょうか。

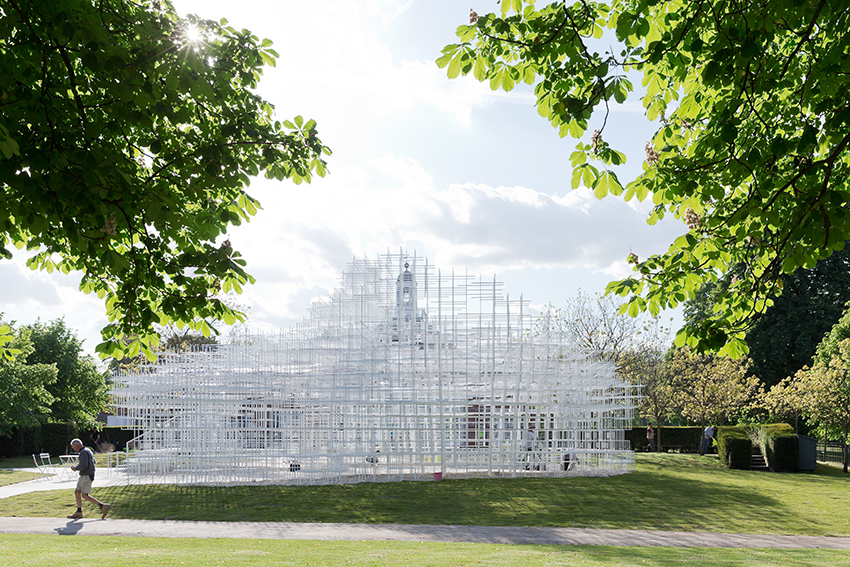

藤本:その意識は、規模が大きくなってもあまり変わっていません。建築の規模が大きくなると「個」は相対的に小さくなりますが、ヒューマンスケールという意味では変わらないです。しかし、たとえば《サーペンタイン・ギャラリー・パビリオン2013》(2013、ロンドン)は、私の建築のエッセンスを鮮やかに実現した作品でしたが、同時にこのスケール以上には拡張できないと感じたんです。

もちろん「大阪・関西万博」のような巨大なスケールもあります。しかしそこでも、ヒューマンスケールとの離れ具合をいかにつなげていくかということを、監修と設計の際につねに考えていました。建築がどれほど大きくなっても、人間がそこにいてこそ建築は完成するという信念は変わりません。